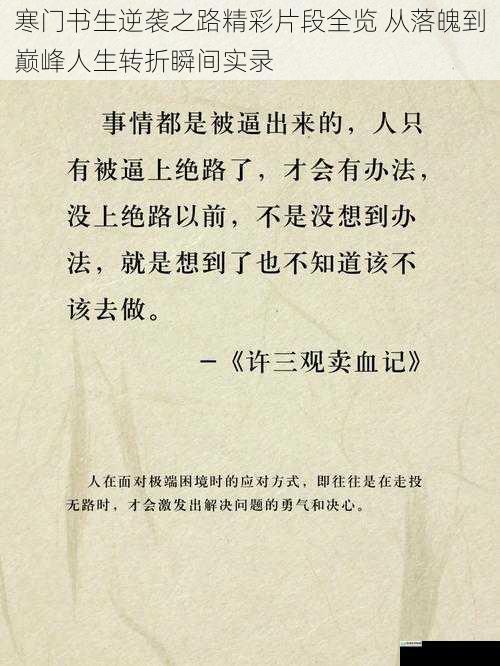

在中国历史长河中,寒门书生突破阶层壁垒的传奇始终是最具张力的文明叙事。这些故事不仅承载着个体命运的戏剧性转变,更折射出科举制度塑造的社会流动机制与文化突围密码。通过解析典型人物的命运转折点,揭示其背后的文明逻辑与当代启示。

千年科举制度下的突围样本

隋唐以降的科举制度构建了人类文明史上最持久的阶层流动通道。范仲淹幼年寄居寺庙,"断齑划粥"的典故背后,是寒门学子将生存困境转化为精神淬炼的典型写照。其在应天书院读书时"五年未尝解衣就寝"的苦读经历,最终造就了"先天下之忧而忧"的政治家格局。这种将物质匮乏升华为精神能量的转化机制,成为寒门突围的核心动力。

明代宋濂在送东阳马生序中记录的"负箧曳屣行深山巨谷中",以"每假借于藏书之家"的求学经历,展现了知识获取渠道突破对命运的决定性影响。其从放牛娃到元史总纂官的蜕变,印证了信息资源的获取能力在阶层跨越中的关键作用。这种对稀缺文化资本的争夺,构成了寒门逆袭的重要突破口。

命运转折的三大支点分析

晚清状元张謇的转型轨迹极具研究价值。1894年甲午战败后,这位传统士大夫毅然弃官从商,创办大生纱厂等实业,其转型本质是突破"士农工商"等级观念的认知革命。当他在南通建立中国最早的师范学校时,实际上完成了从科举精英到现代企业家的身份重构。这种在历史转折期主动突破身份桎梏的决断力,成为寒门精英实现代际跨越的核心要素。

清初顾炎武"行万里路,读万卷书"的实践,则开创了另一条突围路径。他在日知录中提出的"经世致用"思想,打破了传统书斋学者的局限。当大多数士人困守八股时,顾炎武通过实地考察形成的天下郡国利病书,实现了知识体系与现实需求的创造性转化。这种将学术研究与社会实践相结合的突破,至今仍是知识阶层实现价值跃迁的有效范式。

逆袭叙事的现代性重构

当代语境下的寒门突围呈现出新的特征。教育平权政策的实施使"双一流"高校农村学生占比从2012年的20.8%提升至2022年的29.7%,但真正的文化资本积累仍需代际传递。华为"天才少年"计划中脱颖而出的寒门博士,其成功不仅依赖技术突破,更需要突破"小镇做题家"的思维定式,完成从知识复制到创新能力的质变。

互联网时代的知识民主化进程,正在重塑寒门突围的路径。B站知识区UP主"老师好我叫何同学"的案例显示,新媒体平台打破了传统教育资源的垄断性。当95后农村青年通过慕课平台修完MIT课程,这种技术赋权带来的认知革命,正在创造新的逆袭可能。

文明传承的深层启示

寒门书生的突围史实质是中华文明自我更新的微观镜像。从朱熹重构理学到王阳明龙场悟道,这些突破都发生在主体与现实的激烈碰撞中。当今乡村振兴战略推动的"优师计划",本质上延续着"有教无类"的文化基因,通过优质教育资源的定向输送,激活基层社会的创新潜能。

这些跨越时空的突围故事,共同指向文明演进的根本规律:真正的阶层突破绝非简单的地位跃升,而是文化基因的创造性转化。当寒门子弟将生存焦虑升华为价值创造的驱动力,其突破就具有了超越个体命运的时代意义。这种文明机体自发产生的突围力量,正是中华文化历经五千年而不衰的内在密码。